今回は点数や成績が上がらない理由、上がらない人の特徴の第二弾となります。

第一弾はこちら↓

以下の内容は、あくまで個人の見解です。

点数や成績が上がらない理由の2つ目は、

勉強方法が間違っている。

勉強時間を増やしても、本人にとっては勉強しているつもりでも、成績が上がらない場合は、

勉強方法が間違っていて、非常に効率が悪い勉強方法をしていたり、

そもそも、本人は勉強と思ってしている行動が勉強ですらない可能性があります。

つまり、“努力の方向音痴”になっている状態です。

努力をする方向が間違っているので、どんなに頑張っても、『成績を上げる』というゴールに辿り着けないのは当然です。

間違った勉強方法の具体例をいくつか挙げてみたいと思います。

① 丸つけ直しをこまめにしない。

例えば、定期テスト当日に提出する課題(問題集など)が有ると思います。

最悪なのが、テスト範囲(数十ページ)を一通り解き終わってから、最後に一気に丸付けをするという手順の勉強方法。

私は少なくとも、この勉強方法をしている子で勉強が出来る子、あるいは出来るようになった子を一人も知りません。

この勉強方法の何が悪いのかと言うと、

トライ&エラーの機会を損失している点です。

トライ&エラーとは

※ 正確には英語のTrial and Error(トライアル・アンド・エラー)ですが、日本では和製英語としてトライ&エラーで用いられていることが多いので、今回はこちらを使用します。

トライ&エラーとは、「挑戦と失敗」、「試行錯誤」という意味です。

勉強に置き換えると、

問題を解くことがトライであり、間違うことがエラーにあたります。

トライ&エラーの具体例

例えば、数学の問題集に取り組んでいるとします。

1問目の問題を解いて、すぐに丸つけ直しをして、自分の計算方法や解き方の間違いなどに気がつけたとすれば、2問目からは同じ間違いをせずに、反省を活かして次の問題に取り組むことができます。

つまり、トライ&エラーがうまくできている状態です。

しかし、数十ページ解いてから、最後に一気に丸つけ直しをすると、どうなるでしょうか?

恐らく、1ページ目から最後のページまで、同じ間違いを繰り返し続けています。

最後に丸つけ直しをするまで、自分がミスをしていることすら気づけないままになってしまっているからです。

正確に言うと、最後に丸つけ直しはしているので、一応トライ&エラー自体はできているかもしれません。

しかし、トライしてからエラーを確認するまでの時間が空きすぎていること、エラーを次の問題に活かす機会がなくなってしまっていることが問題点です。

答えは積極的に見るべき

↑以前の記事でも申し上げたことですが、答えを見る事は全く悪いことではありません。

時々、答えを見ることは悪いことと認識しているのか、問題集で答えがわからない問題があると、教科書で調べている子がいますが、やめたほうがいいと思います。

問題集の付属の答えを見れば、たった数秒で解決できることを、

数百ページある教科書から、数分から10分前後かけて一つの言葉を見つけ出す。。。

あまりに効率が悪過ぎます…。

『教科書をめくる時間』、『そのページに目を通し答えを探す時間』は、勉強時間ではないので、時間がもったいないです。

『答えを確認し、覚える時間』こそが勉強時間です。

もっと言えば、勉強が出来る子は答えを横に置いていたり、答えを見ながら解いてる子が多いです。

私自身も、社会などの暗記科目のワークなどは問題と答えを見て、覚えながらノートに書き写す作業から行っていました。

そして、2周目からは時間短縮の為に書くこともせずに、ワークの問題を読んで、1周目でノートに書いた答えを紙などで隠し、頭に答えを思い浮かべた後に、答えを隠した紙を手をスライドさせて、それが正解か確認するという方法で勉強していました。

(正直、私は見て覚える派なので、本来はノートに書く必要もありませんでしたが、課題として学校に提出しなければいけないので、仕方なく嫌々ノートに書いていました..。)

たまに、学校の先生や保護者の方が全部出来るまで解答を預かっているケースがありますが、成績を上げたいなら絶対にやめた方がいいと思います。

解答を見なくては、

真の意味での”勉強”になりません。

確かに、自分で考える事は頭を使う事にはなりますが、

自分の解き方や導き出した答えがが正しいのかを検証し、

もし間違いが有れば訂正し、”正しい解き方、答えを覚えること”が何より大切です。

それこそが本当の意味での”勉強”です。

では、丸つけをしないことがなぜダメなのかと言うと、問題を解いただけでは得る物が少ないからです。

問題を解く事は、即ち”思考”です。

問題を解くことで確かに思考力のトレーニングにはなりますが、学校のテストで求められているのは”思考”よりも”記憶”の部分です。

なぜなら、教科書や問題集(所謂ワーク)、学校の授業ノートから出題される場合が殆どだからです。

つまり、一度は解いたことのある問題がテストに出題されるということです。

一度解いた問題は”記憶”を辿り、同様の方法で解けば正解を簡単に導き出せるわけです。

ただ、初見の問題を解く場合には”記憶”と”思考”のどちらも求められます。

これは、これまで解いた問題の”記憶”から使用できそうな知識を用いて、それを現在解いている問題の条件に置き換えて、答えを導き出すことが出来る新たな方法を”思考”する必要があるからです。

失敗から学び、それを記憶して次回に活かす事こそが重要なのです。

丸つけをしないと、成功か失敗かの判断もつきません。

あくまで問題は解くのは”勉強”ではなく、”勉強の準備”であり”作業”です。

丸つけと直し、そこからの記憶の定着こそが勉強であると認識しましょう。

“思考”とは、”知識”という土台の上に成り立つものです。

失敗から学ぶ

Failure teaches success.

トーマス・エジソン

失敗が成功を教える。

発明王・トーマス・エジソンの言葉です。

日本では一般的に『失敗は成功のもと』、『失敗は成功の母』などに翻訳されていますが、意味は全て同じです。

世間では天才と呼ばれる人であっても、膨大な数の失敗(エラー)から学んで、次に活かした結果、成功に至ったわけです。

勉強も同様です。

そして、丸つけ直しは失敗に気がつくために非常に大切な行程です。

丸つけ直しこそが勉強のメインと言っても過言ではありません。

失敗から学び、次に活かすことを意識して取り組んでいきましょう。

そうすることによって、自ずと失敗は減り、点数や成績は上がっていくことでしょう。

② “勉強”ではなく”教材作り”をしている。

本人は”勉強”しているつもりでも、

“教材作り”をしている子がいます。

具体的には、『教科書に書いていることをただノートにまとめる作業』や『単語カードを作る作業』などがそれにあたります。『教科書にマーカーを引く作業』のも同様です。

本人の勉強しようと努力する“姿勢だけ”は素晴らしいと思いますが、個人的にはオススメしません。

その理由が以下の通りです。

理由1::作って満足してしまう場合が多いから

理由2:間違った情報を書く場合があるから

理由3:そもそも教材はすでにあるから

理由1:作って満足してしまう場合が多いから

当たり前ですが、『まとめノート』や『単語カード』を作ることが目的ではなく、それを用いて覚えることが目的なので、どんなにこれを頑張ったところで、覚えなければ勉強したことにはなりません。

しかし実際には、多くの子が『まとめノート』や『単語カード』を作ったり、教科書にマーカーを引いただけで達成感を感じて満足し、全然覚えてないことが非常に多いです。

達成感は勉強の敵

多くの場合、『まとめられたノート』や『完成した単語カード』、『マーカーの引かれた教科書』を見て、達成感を感じて、『こんなに勉強した!』と思ってしまいます。

実際には、”何も覚えていない”としてもです。

しかし、実際には何も覚えていないとしても、本人は勉強した気にはなっているので、テストを受けて、あまりの点数の低さに愕然として、『あんなに勉強したのに・・・自分は勉強してもできないんだ・・・』とやる気を失う子もいます。

そんな子に伝える言葉があるとするなら、厳しい言い方になりますが、

『君はノートに教科書の内容を“書き写す作業”を頑張っていただけで、そもそも”勉強”をしていない。』

ということです。

達成感を感じる作業は勉強の敵です。

実際には何も覚えていないにも関わらず、ノートや単語カードが完成したことで達成感を感じ、『勉強した!』という感覚だけが残ります。

どうか達成感は、”点数や成績だけ”で感じてください。

かと言って、ノートにまとめる作業が全くダメなわけではなく、

教科書を見ないで、学んだことを覚えていることを思い出しながら、書き出す作業は良いと思います。

現在放送中のテレビドラマ『御上先生』でも紹介されていましたが、

それが『アクティブ・リコール』という勉強方法です。

アクティブ[active]

・・・【形】能動的な

リコール[recall]

・・・【動】思い出す【名】記憶,回想

日本語に訳すとしたら、

「能動的回想」、「能動的に思い出す」

といったような意味です。

塾の授業後に、帰宅中の車の中で、保護者に対して、今日の授業で覚えたことを思い出しながら、説明するのも良いと思います。

とにかく、この”思い出す”という作業が記憶の定着には非常に大切なのです。

しかし、その際にもノートに書いた情報が本当に正しいかの確認は絶対してください。

理由2:間違った情報を書く場合があるから

例えば、まだ知識が定着してない段階で『まとめノート』を作ったり、英単語を覚えていない段階で『単語カード』を自分で作るわけですから、いくら教科書などを見ながら書いたとしても、間違って書き写す場合も多いからです。

つまり、間違った情報の書かれたノートや間違ったスペルの英単語が書かれた英単語カードを使って、間違った情報をどんなに頑張って覚えても、何の意味もありませんし、ハッキリ言って時間の無駄です。

そういう意味でも、『まとめノート』や『単語カード』を作ることはオススメしません。

あと、同じ理由で、生徒同士で問題を出し合ったりするのもよくないと思います。

答えを間違って覚えてたり、間違ったことを教えている場合があるからです。

理由3:そもそも教材はすでにあるから

単純にノートにまとめる作業や単語カードを作るには時間も労力も必要とします。

しかも、その時間は作業時間や制作時間であって、勉強時間ではないのです。

貴重な勉強時間を削ってまで、それをする必要があるのか?という話です。

それに、理由2のように間違った情報を書いて、間違ったまま気づかずに覚えることもあります。

それらを考慮すると、ハイリスクなうえ、タイムパフォーマンス(時間対効果)が悪すぎると思います。

当たり前ですが、教材を作るのは、先生や講師、出版社の仕事であって、生徒のすることではないです。

生徒自身が勉強時間を削り、無駄な労力を費やし、『要点をまとめたノート』や『単語カード』という”教材”を作る必要はそもそも無いのです。

なぜなら、それぞれの勉強に適した”プロが作った教材”が世の中には既に無数に存在するからです。

塾にも教科書の要点をまとめた参考書はありますし、英単語のプリントもありますし、本屋にも売っています。

これらを使用したり、購入することで、解決するはずですし、その方が効率がいいです。

数千円で、無駄な労力を削減できると思えば、貴重な勉強時間を削るより、よっぽど良いと思いますし、お金をかける価値は充分にあると思います。

③ ながら勉強をしている。

『ながら勉強』とは、「テレビを観ながら」、「音楽を聴きながら」、「友達と話しながら」、「スマホを見ながら」など、他のことをしながら片手間で勉強することです。

これが何故ダメかというのは、言わなくてもわかると思います。

前回の記事でも、言いましたが、勉強に必要なのは『忍耐力』であると思います。

そもそも『ながら勉強』をするというのは、『勉強をしながらでも、好きなことをしたい』という甘い考えの現れだと思います。

好きなことをするのは、一度我慢して、勉強をしてからするようにしましょう。

それに、人間の脳というのは、複数のことを処理するのが得意ではありません。

したがって、複数の作業を同時に行うのは、脳に負荷がかかり疲れやすくなりますし、集中もできません。

スマホを近くに置いておくだけでも、集中の妨げになるので、勉強する際には必ずしまっておくようにしましょう。

音楽を聴きながらは、賛否両論ある

友達との会話、テレビや、スマホは入ってくる情報量が多過ぎますし、脳への負荷が多すぎるので、

勉強中は言語道断でやめたほうがいいです。

これは満場一致だと思います。

しかし、実を言うと、音楽を聴きながら勉強するのは、メリットが全くないわけではないらしいですが、個人的にはデメリットが勝ると思っています。

また、『ながら勉強』をしてしまう自分に甘い人は、

自分にとって都合の良い情報だけを鵜呑みにする傾向があるので、

あえて、ここではメリットは書きません。

個人的には大反対派ですし、私自身、音楽が大好き過ぎて、集中力を保てる自信が無いので、音楽を聴きながら勉強することはありません。

なので、音楽を聴きながら勉強する人は、音楽があまり好きではないんだと思います。

あと一つ知っておいて欲しいのが、

私の知っている勉強ができる人のほとんどは

『音楽を聴きながら勉強をしていない』

ということです。

それが答えだと思います。

それでも、音楽を聴きながら勉強しますか?

勉強前ならアリ

ただ、勉強する前に、音楽を聴くのは良いと思います。

カナダのマギル大学の研究で、好きな音楽を聞くと、脳内で快感伝達物質ドーパミンが大量に分泌されるということが明らかになっています。

ドーパミンが分泌されると、意欲的になったり、集中力が上がったりします。

したがって、勉強をする前に好きな音楽を聴くのであれば、個人的にはいいと思います。

できるだけ静かな環境で勉強するようにしましょう。

音というのも、情報の一つです。

先ほども申し上げたように、できるだけ勉強中は他の情報量は減らしたほうがいいのです。

騒がしい家、騒がしい教室で勉強するよりも、静かな図書館や、静かな塾などで勉強しましょう。

音に関して言うと、最近では音ハラスメント(ノイズハラスメント)という言葉があるそうで、

(何でもかんでもハラスメントというのもどうかと思いますが…)

時折、必要以上に勢いよくドアを閉めたり、足音が異常にうるさかったり、机に物を落とすように置いたり、自分の出す音に無頓着というか、挙動が激しい人がいたりしますが、それらは自分で思っている以上に、他人の集中を妨げていたり、ストレスになっている場合もあります。

お互い周りの人の集中が途切れないように配慮しましょう。

特に勉強する場所においてはなおさらです。

まとめ

今回は、点数や成績が上がらない理由/上がらない人の特徴 その②『勉強方法が間違っている』でした。

今回列挙したいくつかの『間違った勉強方法』の共通点はどれも『効率が悪い』ということです。

効率を意識して勉強するだけで、同じ時間でも最終的な成果が大きく変わっていきます。

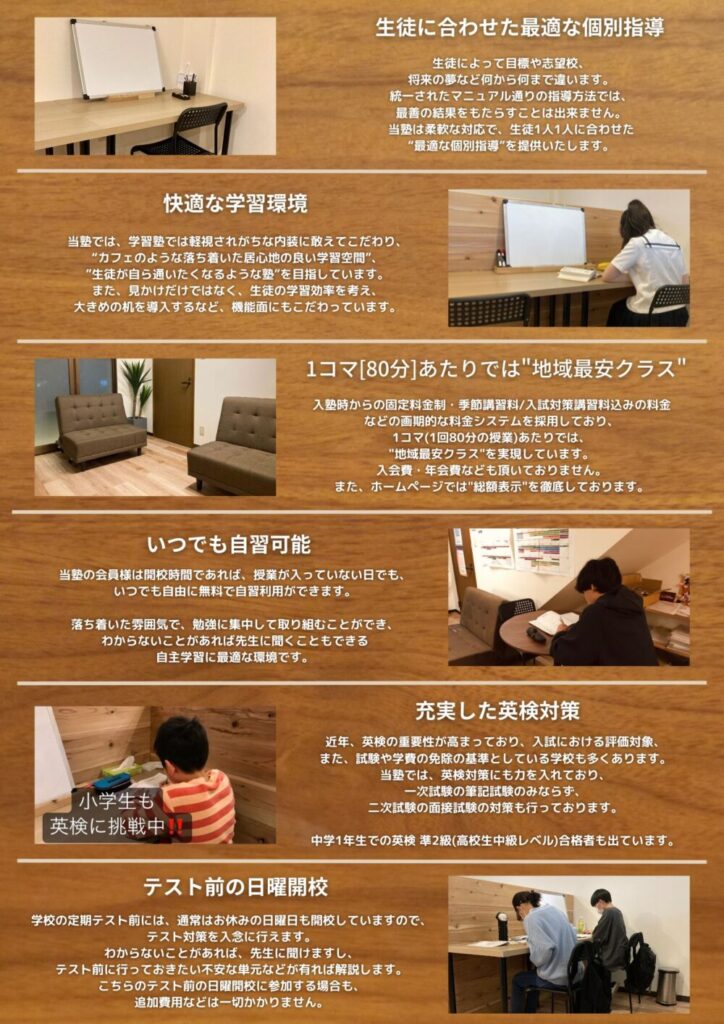

塾は、単に『勉強』を教えてもらうだけでなく、『勉強方法』を教わる場でもあると思います。

私より学力の高い学校の先生や、塾の講師は山ほどいますが、

半年間で偏差値を20ほど上げられた人は滅多にいないのではないかと思います。

ですので、『効率の良い勉強方法』に関しては、非常に自信があります。

ぜひ最速で点数を上げる勉強方法を聞きに来てください。

個別指導塾2nd Roomでお待ちしております。